船が出来るまでの建造工程

工場風景

夏の写真

夏の朝日

秋の夕暮れ

中秋の名月

朝日に輝く光の道

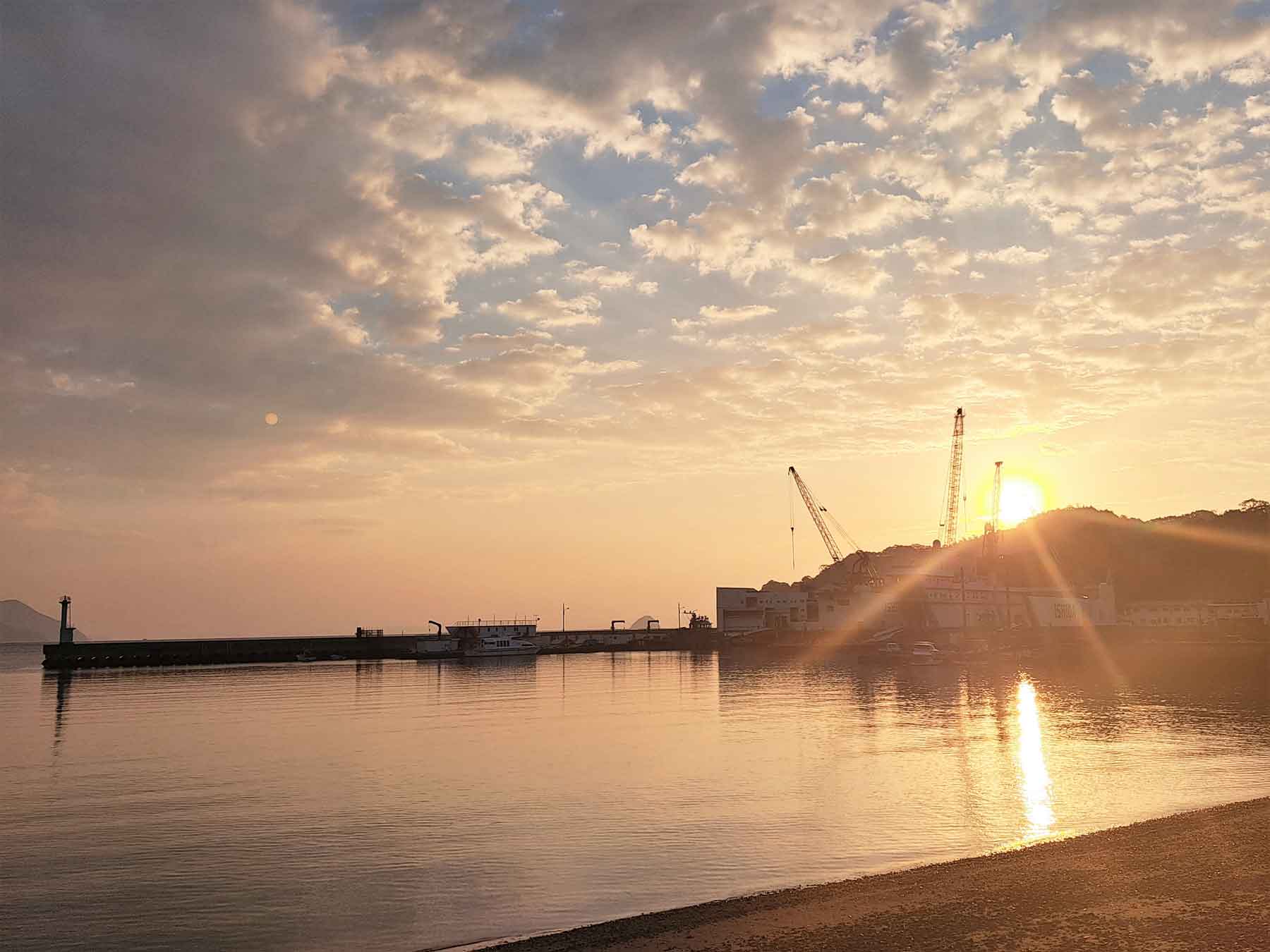

秋の朝日

秋の朝日

冬の朝日

冬の朝日

輝く海と朝日

冬空に龍が舞う

係留中の船

師走の風景

師走の風景

師走の風景

師走の風景

女の願いが叶う地蔵鼻

会社を望む由子公園から

夜のライトアップ

朝の風景

氏神様・五柱神社・正月

氏神様・五柱神社・正月

正月の風景

正月の風景

工場裏のBeach Base

工場裏のビーチ

工場をバックに

2月の風景

光春公園

光春公園

工場をバックに

立春の朝

立春の朝日

春が来ました

春が来ました

春が来ました

春が来ました

光春公園・桜

光春公園・桜

桜散りサツキ満開

キンセンカ満開

中秋の名月

彼岸花・会社を望む

|

| 100年の歴史を築いた初代、二代の恩に感謝して!! |

|

| 三代目 石 田 全 功 の 歴 史 |

| 平成12年(2000)~現在に至る |

| 勇気と優しさを持って、ありのままの自分で生き抜きます!! |

| |

三代目・全功は、石田 光春・由子の長男として、昭和32年1月1日三庄・千守で生まれ、父の敷いたレールの上を何不自由なく育ち、高校・大学・アメリカ留学へと進んだ。

アメリカでの生活は、ロスアンゼルスの郊外にあるカリフォルニア大学リバーサイド校に入学し、21歳から23歳までの2年間を過ごした。ちょうど1979年でイーグルスの「ホテル・カリフォルニア」が流行り、ダットサン「280Z」が全盛期で大流行していました。

アメリカ人に囲まれ、異文化に溶け込み、考え方の違いを学び、好奇心いっぱいで、見て触れて青春時代を異国の地で楽しみ、様々な物を吸収し成長しました。

|

| |

アメリカから帰国してからは、光春が木江造船を卒業し、戦争中の昭和18年に就職した、大阪造船にほど近い川を挟んだ、木津川沿いの名村重機船渠へ入社しました。

1年間大阪で生活した後、東京事務への転勤となり、街並を覚えるため、事務所のあった神田から丸の内・新橋・虎の門・赤坂と船主廻りをし、だんだんと東京の街にも馴染みました。

今でも時々、若かれし頃を思い出し青春の1ページとし心に刻んでいます。

|

| |

3年間のサラリーマン経験後、名村重機船渠が倒産し、会社を清算することになったので、昭和 59年に家業を継ぐため、因島に戻ってきました。

光春から経営を学び、現場を覚え、X線主任技術者やクレーン運転手、潜水夫、小型船舶操縦士、大型特殊自動車、危険物取扱者、二級土木や二級建築施工管理技術者、溶接、ガスなど30以上の有りと有らゆる沢山の各種免許を取得しました。

生まれ持った感性と、独創的なアイデアで、35才の頃、伊豆急行㈱からの発注を受け下田港で遊覧している、3本マストの黒船「サスケハナ」を設計し建造しました。今でも現役で動いています。

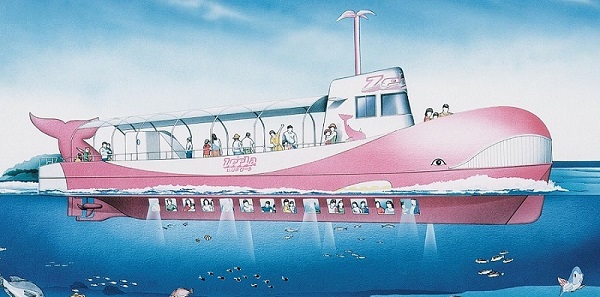

それからも九州・唐津港で遊覧する、同じく3本マストで優雅な貴婦人と呼ばれた「さよひめ」を建造し、水中展望船「ジーラ」や姉妹船「ピンクジーラ」など次々と世に送り出しました。

現在「さよひめ」は神戸・ポートタワーの下から神戸港・遊覧船として「OCEAN PACIFIC」と名前を変え、現役で運航されています。

|

|

|

| サスケハナ |

さよひめ |

|

|

| ジーラ |

ピンクジーラ |

| |

それからも日本に存在しなかった「3胴型・4胴型」など多胴型を初めて開発・建造し、業界からも注目を浴び、特殊旅客船の建造なら「石田造船」と、言われるような会社に成長しました。

そして、昭和25年に初代・五左衛門から、22才の若さで社長を引き継いだ二代目・光春が、平成12年に社長・在籍50年となったのを期に会長に退き、私が43歳で三代目社長に就任しました。

|

|

|

| オルカ(4胴型水中展望船) |

まつかぜ(3胴型旅客船) |

| |

提案型造船所として、私が造りたいと思う「夢の船」を設計し、全国の船主をターゲットとし営業活動を実施し、私と意気投合した船主と契約し、船を建造しました。

どの船も、初めて建造する船なので、予期せぬトラブルが発生し多くの失敗を重ね、こうした経験があったからこそ、世界に1つしか無い「夢のある船」が誕生しました。

これらの経験を活かし、官に積極的な営業活動を展開し、現在では、官公庁100%の造船所として、海上自衛隊・海上保安庁・国土交通省・警察庁から、厚い信頼を受け新造・修繕を手掛けています。

|

| 海上自衛隊 呉地方総監部 警備隊所属 |

第六管区海上保安本部 |

国土交通省・四国地方整備局 |

愛媛県警 |

|

|

|

|

| YDT04 水中処分母船 |

ことびき 35M型巡視艇(消防船) |

美讃 海面清掃船 |

はかた 高速パトロール艇 |

| |

平成4年から12年までの約8年間、光春と二人三脚で、特徴的な造船所として生き残るため、銀行から15億円の借入を決断し、自社の手造りで新しい造船所に生まれ変わらせました。

30代後半だったので一番脂の乗った旬の時期で、将来を夢見て、新しい工場の設計図を書いては消し、自分が思い描いた、イメージ通りの工場外観を造るのに苦労しました。

工場設備の更新を始め、国交省から許可を得て、船台拡張(No.1船台1,600G/T、No.2船台749G/T)やセミドライドック(ドックゲート付き)などを建造しました。

ドックゲートを始め、新しく船台のレールを延長し、コンクリート打設など、全て自社で設計し、何でも自分で造りました。

|

.jpg) |

| 工場全景 |

| |

またドックハウスやゲストルームも、外から船の形に見えるようアレンジした建造物とし、2階、3階と積み重ね、鉄板を使用して各部屋ごとのブロックを製作し、組み立てました。

船で使う鋼材など、約30トン位いの重量物を屋上に仮置きしても大丈夫なように、強度を持たせた構造物としました。

工場全体を、鉄板で作ったため、100M型の船が1隻建造できるくらいの鋼材を使いました。

|

|

|

| 工場全景 |

工場全景 |

| |

27才で家業を継ぐため入社以来、親父とおふくろが、苦労して築き上げた造船所を、小さいながらも充実した「ガンダム」の「ホワイトベース」をイメージした、造船所に生まれ変わらせ、観光客や一般の人に「あれは何だ」と思わせる「船の形をした造船所」が誕生しました。

もし、あの時の決断がなければ、現在の石田造船の姿はなかった、と思っております。

|

|

|

| ドックハウス(リビング) |

ジャグジー風呂 |

| |

親子3代に渡り、新造船の基本設計を自ら手掛け、大正時代に木造船の建造から始まり、昭和に入り鋼船の建造に切り替え、現在に至るまで、一隻とも同じ型の船が無く、824隻・建造しておりますが、イメージ通りの船が、完成した時が一番の喜びです。

|

|

| くがに(水中翼付フェリー) |

|

| 第二せきぜん(3胴型フェリー) |

|

| こまたき(19トン空母型・両頭フェリー) |

| |

今度は、どんな船を建造しようか、と時間があれば白紙にイメージした絵を描き、三角スケールを片手に、昔ながらの手書きで、寸法を決め、ワクワクしながら頭を悩ませ、好きな船の設計をしている時が一番の幸せです。

今では、30隻以上の「夢の船」の設計図を書き留めているので、いつでも新しい船主と巡り合い「意気投合」すれば、その船をベースとした設計を進め、建造できればと思っております。

|

| |

親父の進めで、三庄中学校を卒業した春に15歳で木江工業高校の造船科に入学し3年間、造船についての基本を学びました。それから、長崎造船大学へと進学し、より深く造船を学び、4年間勉強し卒業した後、アメリカのロスに渡り2年間、異文化に触れ自由な発想に磨きをかけ青春時代を過ごしました。

帰国後は名村で3年間・造船とは何なのかを学び修業し、家業を継いでから今年で37年を迎え、ちょうど65才になり、造船を志し50年の節目でもあります。

|

|

|

| 母校・長崎総合科学大学にて 会長・光春と(49歳) |

長崎 眼鏡橋にて |

| |

人生を振り返って見ますと、山あり谷ありの、波乱万丈の人生でしたが、失敗しても七転八起で、成り振り構わず、がむしゃらに働き、人生を会社に注ぎ、やりたいことは全てやった、と実感しております。

オーナー企業の「おやじ」とし、目的を達成するために莫大なエネルギーを使い、全ての責任を背負い臨機応変、変幻自在に我が道を貫いて参りました。

毎年、工場を維持管理し、継続させるために、古くなった設備を入れ替えたり、ドックハウスを造って20年以上経過するので、リフォームしたりと、年間通じ億単位の資金が必要となります。

|

|

|

| 囲炉裏(タタミ部屋にリフォーム) |

鉄板(2倍の大きさに変更) |

|

|

| おもてなしのスペース(リフォーム) |

おもてなしのスペース(リフォーム) |

| |

そのために、金融機関から借入を繰り返しているので、借金は減りませんが、会社が上手く廻るように、精一杯努力し、私が倒れないよう健康管理をしっかりやって、頑張っております。

50年、造船一筋に、会社を経営して参りましたが、商売が下手なのか、散財ばかりで蓄財にはなっていません。

私は10代の頃から神仏が身近に感じられるようになり、事あるごとに手を合わせていました。

母の実家が松永の高諸神社だったので、子どもの頃から神仏に手を合わせ人のために尽くすことを教わり、65歳になって始めて「人生とは何か」が少し分かったような気がします。

たくさんの良き友に恵まれ幸せですが、仕事では数々のピンチに見舞われ、一人で悩み苦しみながら決断し、その度に神様から助けられ「運とご縁」を頂き、何とか乗り越えて来ました。

今でも毎日、大なり小なりのトラブルが現場で発生するので、原因を追究し問題が大きくならないよう解決策を見出し1つ1つ対処しております。

会社の私の部屋には、約25年前に親父と伊勢神宮に参拝した時に買って帰った、藁葺きの神殿を奉り、工場内にも現場で働く従業員たちが毎日安全で働けるようにと、神殿を設けております。

|

|

|

|

| 茅葺き神棚(高60×幅76×奥43cm) |

社長室 神棚 |

工場 神棚 |

| |

「海・船・子ども達に夢を」をキャッチフレーズに開催しています「サマーフェスティバル」も今年で7年目を迎えましたがコロナの影響で開催出来ず、サプライズの花火だけでもとの思いで、会社の桟橋から約300発打ち上げ、たくさんの人々に笑顔を届け心を癒しました。

|

| サプライズ花火 |

サマーフェス 村上海賊・甲冑/松明 |

| |

時代はどんどん変わり便利になっても「義理・人情・人の恩」を大切に、自分らしく潮・風・時を読み舟屋魂で生き順風満帆な航海を続けたいと思います。

今でも毎年、私に意見を言って御指導を下さる皆様や関わってくれた方々に感謝し、改める所があれば修正し、味方として助けてくれ応援してくれた人々に恩返し出来るよう人間力に磨きをかけ、一生懸命努力したいと思っております。

これからも熱量を発揮し、地域に寄り添い一人でも多くの人に笑顔が届くよう貢献し、徳を積んで参りたいと思っておりますので宜敷く御願い申し上げます。

※詳細は (←クリック)をご覧ください。 (←クリック)をご覧ください。

|

|

|

好きな女性タレントは、膳場 貴子さん。

男性は、笑福亭 鶴瓶さんです。

好きな食べ物は「とんかつ・ラーメン・お好み焼き」など炭水化物。

嫌いなものは「なっとう・つけもの」などネバネバした物。

|

経歴等

| 昭和32年1月 |

誕生 |

|

学歴 |

|

|

| 昭和50年3月 |

木江工業高等学校 造船科 卒業(18歳) |

|

| 昭和54年3月 |

長崎総合科学大学 造船工学科 卒業(工学士)(22歳) |

|

昭和54年9月

|

カルフォルニア大学リバーサイド(U.C.R)校・語学研修コース入学

(22~24歳) |

|

| 昭和56年7月 |

帰国 |

|

経歴 |

|

|

| 昭和56年10月 |

名村重機船渠(株)入社(24歳) |

|

| 昭和59年9月 |

名村重機船渠(株)退社(27歳) |

|

| 昭和59年10月 |

石田造船工業(有)入社(27歳) |

|

| 平成4年10月 |

石田造船建設(株) 代表取締役副社長就任(35歳) |

|

| 平成12年12月 |

石田造船建設(株) 代表取締役社長就任(43歳) |

|

| 平成19年7月 |

中国運輸局長表彰(50歳)

|

|

| 平成23年4月 |

石田造船建設(株)から石田造船(株)に商号変更(54歳) |

|

| 平成24年7月 |

中国運輸局長海事表彰 (55歳) |

|

| 平成27年7月 |

「船舶関係事業の振興」国交省大臣表彰(58歳) |

|

| 平成30年7月 |

「国土交通業務に貢献」国交省大臣表彰(61歳) |

|

| 令和元年5月 |

創業100周年(62歳) |

|

| 令和2年7月 |

中国運輸局因島海事事務所長より海事表彰(63歳) |

|

団体歴 |

|

|

| 平成16年6月 |

全船安東部支部長 就任(47歳) |

|

| 平成16年7月 |

因島海事振興協議会理事 就任 |

|

| 平成16年7月 |

社団法人中国小型船舶工業会理事 就任 |

|

| 平成16年7月 |

因島海事振興協議会理事 辞任

|

|

| 平成17年4月 |

弓削商船高等専門学校 後援会長 就任(48歳) |

|

| 平成21年4月 |

尾道市立三庄小学校 PTA会長 就任(52歳) |

|

| 平成22年3月 |

弓削商船高等専門学校 後援会長 退任(53歳) |

|

| 平成22年3月 |

尾道市立三庄小学校 PTA会長 退任 |

|

| 平成27年6月 |

小型船舶工業会 東部支部 支部長 就任(58歳) |

|

| 平成27年8月 |

いんのしま「サマーフェスティバル」実行委員長 就任 |

|

|

|

|

| 工場前にて(会長・社長) |

母校・長崎総合科学大学にて 会長・光春と(49歳) |

|

|

|

|

| 1歳頃 |

3歳頃 |

アメリカ

自由の女神像にて(23歳) |

名村重機船渠(大阪)で働く(25歳) |

|

平成23年3月11日、東日本大震災により東北地方の多くの方々が亡くなられました。亡くなられた方々のご冥福を御祈り申し上げます。太平洋に面 した宮城県・福島県沿岸は津波で大きな被害を受け、多くの漁船が流出しました。ボランティアとして初めて被災地に入り、その惨状を目の当たりにし言葉を失いました。

9月から月2回のペースで仙台を訪ね、船を失った漁師さんの話を聞いているうち、私に漁業再生のお手伝いができるのではないかと各漁協の関係者と協議を進め宮城県漁連(仙台支所)から3隻(閖上支所)から4隻(山元支所)から4隻、福島県(相馬双葉支所)から1隻、合計12隻のFRP製4.9トン型漁船を受注しました。すぐに基本設計に着手しながら図面の修正を何度となく行いました。

年が変わり大震災から1年が経過した頃には木型も完成し7月末には1・2号船を引き渡しました。それを基本に改良を重ね、12月末までに3・4号船の引渡が終了し、平成25年春には5・6・7号船へと進み、年内に11隻の引渡しを完了しました。同型船ではありますが、漁船は扱う人と漁法により内容が変わるため大変難しいことを実感しました。

福島県の建造も改良しながら26年春までに引き渡す予定で建造しています。

|

●金比羅宮発行

●平成14年より毎年連載「こと比ら68」で12年目を迎えた。

●題名「東日本大震災復興支援に向けて」こと比ら68(平成25年1月1日発行)

|

|

私は、造船所に自宅が隣接していたためか小学校までは、毎日工場内で遊び父や母に叱られながらも職人さんや祖父母に甘やかされて育ちました。

家業を継いでからは親父と二人三脚で夢を追いかけ、若さゆえに失敗や挫折も数多く経験し、地獄も味わいながら造船業界の浮き沈みの激しさを身をもって経験してきました。

私は父が大好きで、父が70歳を超えた頃から介護生活となり毎日世話をしながら親子水入らずで親父の残された人生を一緒に歩んできました。

両親も平成23年、24年と連れ立って他界しました。私の頭の中には元気だった頃の「父の姿・母の姿」が常にあり、たくさんの思い出が詰まっています。

両親には今までに随分苦労をかけ、親不孝もしてきましたが、反対に親孝行もたくさんして参りました。私が今あるのは両親のおかげである事に感謝 し、両親からもらったたくさんの愛と思い出を大切に、家業の発展に私の命を捧げたいと思っています。

|

表紙写真:

関前村向けフェリー

[第二せきぜん] |

●社団法人 日本旅客船協会発行 機関誌「旅客船」

●平成9年5月200号より(1997)「ザ・モニターズ」へ毎回投稿

●題名「海と私」 |

|

先代から受け継がれてきた血が騒ぎ、手塩にかけて建造した船には特別の思いがあります。

進水式を迎えるたびに、建造課程の様子が 走馬燈のように蘇り、くす玉が割れ紙吹雪が舞う中を完成した船が滑り降りると涙が溢れます。何隻建造しても、この熱い気持ちは変わることはありません。

昭和60年から進水式のたびに地元の子供達を招待し、「良い思い出」となるように工場見学や進水式見学を続けて参り、今年で30年を迎えました。

今では子供達も成長し親となり、その子供が見学に訪れる状況となりました。

子供達の笑い声や目の輝きからいつもパワーをもらい明日の元気につなげています。

また、工場見学の先駆者ともなり、修学旅行で訪れる生徒も年々増加し「もの造り」の現場を案内し「夢の実現」に向けて邁進しています。

|

表紙写真:

大津島

巡航向けフェリー

[フェリー新大津島] |

●(有)海交新社発行 月刊「共有船」

●平成11年(1999)2月(No.344)より「船屋のひとりごと」を毎月連載

●平成21年、10年を経て連載を終える。

●題名:「船屋のひとりごと」 |

|

|